気なるスレ紹介。

もう出ないだろうが続編期待したいゲーム

このスレから分かること。

少なくとも、一部のユーザは続編を望んでいるし、期待している。

僕も望んでいるゲームはある。メガテンシリーズ。シレンシリーズ、タクティクスオウガシリーズ。ロマサガシリーズ。

僕たちが「続編」といった場合、何を意味しているんだろう? 少なくとも、タイトルだけの続編は期待していない。だとしたら、何を期待しているんだろう?

もう出ないだろうが続編期待したいゲーム

このスレから分かること。

少なくとも、一部のユーザは続編を望んでいるし、期待している。

僕も望んでいるゲームはある。メガテンシリーズ。シレンシリーズ、タクティクスオウガシリーズ。ロマサガシリーズ。

僕たちが「続編」といった場合、何を意味しているんだろう? 少なくとも、タイトルだけの続編は期待していない。だとしたら、何を期待しているんだろう?

PR

今週のファミ通(11/13号)によると、Wiiのシレン3では、新要素として「操作キャラ交代システム」が導入されるようですな。不思議のダンジョンシリーズ全体をみても、試みとしては新しいっぽいけどどうなんだろう?

さて、今までの記事で何度かゲームデザインとは選択肢から選択する行為だ、と書いてきた。また、ゲームデザインの表現方法としてフィーチャダイアグラムが使えるんじゃないかと書いてもみた。

じゃあ、そういう視点で今回の「操作キャラ交代システム」を考えてみよう。シレン3では、どんな選択が行われたのか。

まず一つ目は、この新システム導入自体に関するもの。つまり、

(1)仲間キャラクターは、AIで行動するだけでなく、プレイヤーが直接操作できる。

二つ目。ファミ通によると、どうやら、装備品やアイテムなどの持ち物はキャラクターごとではなく、一括して管理されるみたい。ということで、

(2)装備品やアイテムなどの持ち物は一括管理する。

となる。

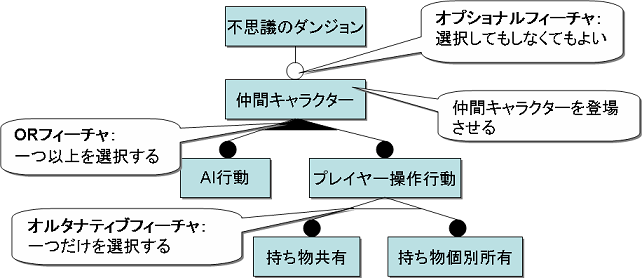

さて、このような選択を図で表すと分かりやすくてよい。フィーチャダイアグラムを使って表してみよう。

図のルートノード「不思議のダンジョンは」コンセプトノードと呼ばれる。コンセプトって何?ってのはおいとくとして、とりあえずは「不思議のダンジョン」というジャンルでゲームデザインを考えているとしよう。

その下のノードは、「仲間キャラクター」を表す。これはオプショナルで、選択しなくても良い。たとえば、初期のトルネコの不思議のダンジョンの場合は、仲間キャラという要素はなかった。

次は、もし「仲間キャラクター」という要素を選んだら、じゃあ、その仲間の行動はどうやって処理されるのか、ということに関する選択。図では「AI行動」と「プレイヤー操作行動」の二つを考えてる。この二つはORフィーチャで、どちらか一つだけを選んでもいいし、二つ選んでもいいことを表す。つまり、

(1)AI行動のみ: この場合は、仲間キャラクターはAIにより行動する。

(2)プレイヤー操作行動: この場合は仲間キャラクターもプレイヤーが操作する。

(3)AI行動+プレイヤー操作行動: この場合は、特定の場合は、AI行動で、その他の場合は、プレイヤーが操作する。シレン3は恐らくこの選択を行っていると思う。

次に「プレイヤー操作行動」が選ばれたとしたら、持ち物はどうするのかという点。ここでは、「持ち物共有」と「持ち物個別所有」の二つを考えてる。シレン3では前者が選ばれてるっぽいが、可能性としては後者もありうる。

というように、フィーチャダイアグラムを使うことで、次の点が明確になる。

(1)あるゲームデザイン(この場合はシレン3)で、どんな選択が行われたのか

(2)どんな選択が行われなかったのか

特に、二つ目のどんな選択が行われなかったのか考えるのは、ゲームデザインをさらに考えるのに役立つ気がする。つまり、

(1)選択肢、つまり、選択される候補としては存在したけど、結果として選ばれなかった選択肢を明確にする。それにより、ある選択肢が没になった理由を考える手がかりとなる。

(2)新しい選択肢、つまり、新しいゲームデザインの可能性を考えるきっかけとなる。

実際フィーチャダイアグラムを書いてみると、文章としてシレンの新システムの説明を書いたときは抜けていた考えが分かった。たとえば、上記のフィーチャダイアグラムでは、「プレイヤー操作行動」を選択した場合にのみ、持ち物の共有についての選択を行うとしている。けれど、AIの場合でも、持ち物についてどうするかを考えてもよかったはずだと思う。もう一つの発見は、シレン3では「AI行動+プレイヤー操作行動」が選ばれたという先入観から、「AI行動+プレイヤー操作行動」と「AI行動」のどちらかから選択されたと思っていた。だけど、実際は可能性としては三つ目の「プレイヤー操作行動」がありえることが明確になった。

最後に、フィーチャダイアグラムをつかってゲームデザインを表現する利点は、知識の共有にあると思う。たとえば、これから不思議のダンジョン系のゲームを作るろうとするとき、このようにして表されたゲームデザインがあり参考にできるのは役立つと思う。

さて、今までの記事で何度かゲームデザインとは選択肢から選択する行為だ、と書いてきた。また、ゲームデザインの表現方法としてフィーチャダイアグラムが使えるんじゃないかと書いてもみた。

じゃあ、そういう視点で今回の「操作キャラ交代システム」を考えてみよう。シレン3では、どんな選択が行われたのか。

まず一つ目は、この新システム導入自体に関するもの。つまり、

(1)仲間キャラクターは、AIで行動するだけでなく、プレイヤーが直接操作できる。

二つ目。ファミ通によると、どうやら、装備品やアイテムなどの持ち物はキャラクターごとではなく、一括して管理されるみたい。ということで、

(2)装備品やアイテムなどの持ち物は一括管理する。

となる。

さて、このような選択を図で表すと分かりやすくてよい。フィーチャダイアグラムを使って表してみよう。

図のルートノード「不思議のダンジョンは」コンセプトノードと呼ばれる。コンセプトって何?ってのはおいとくとして、とりあえずは「不思議のダンジョン」というジャンルでゲームデザインを考えているとしよう。

その下のノードは、「仲間キャラクター」を表す。これはオプショナルで、選択しなくても良い。たとえば、初期のトルネコの不思議のダンジョンの場合は、仲間キャラという要素はなかった。

次は、もし「仲間キャラクター」という要素を選んだら、じゃあ、その仲間の行動はどうやって処理されるのか、ということに関する選択。図では「AI行動」と「プレイヤー操作行動」の二つを考えてる。この二つはORフィーチャで、どちらか一つだけを選んでもいいし、二つ選んでもいいことを表す。つまり、

(1)AI行動のみ: この場合は、仲間キャラクターはAIにより行動する。

(2)プレイヤー操作行動: この場合は仲間キャラクターもプレイヤーが操作する。

(3)AI行動+プレイヤー操作行動: この場合は、特定の場合は、AI行動で、その他の場合は、プレイヤーが操作する。シレン3は恐らくこの選択を行っていると思う。

次に「プレイヤー操作行動」が選ばれたとしたら、持ち物はどうするのかという点。ここでは、「持ち物共有」と「持ち物個別所有」の二つを考えてる。シレン3では前者が選ばれてるっぽいが、可能性としては後者もありうる。

というように、フィーチャダイアグラムを使うことで、次の点が明確になる。

(1)あるゲームデザイン(この場合はシレン3)で、どんな選択が行われたのか

(2)どんな選択が行われなかったのか

特に、二つ目のどんな選択が行われなかったのか考えるのは、ゲームデザインをさらに考えるのに役立つ気がする。つまり、

(1)選択肢、つまり、選択される候補としては存在したけど、結果として選ばれなかった選択肢を明確にする。それにより、ある選択肢が没になった理由を考える手がかりとなる。

(2)新しい選択肢、つまり、新しいゲームデザインの可能性を考えるきっかけとなる。

実際フィーチャダイアグラムを書いてみると、文章としてシレンの新システムの説明を書いたときは抜けていた考えが分かった。たとえば、上記のフィーチャダイアグラムでは、「プレイヤー操作行動」を選択した場合にのみ、持ち物の共有についての選択を行うとしている。けれど、AIの場合でも、持ち物についてどうするかを考えてもよかったはずだと思う。もう一つの発見は、シレン3では「AI行動+プレイヤー操作行動」が選ばれたという先入観から、「AI行動+プレイヤー操作行動」と「AI行動」のどちらかから選択されたと思っていた。だけど、実際は可能性としては三つ目の「プレイヤー操作行動」がありえることが明確になった。

最後に、フィーチャダイアグラムをつかってゲームデザインを表現する利点は、知識の共有にあると思う。たとえば、これから不思議のダンジョン系のゲームを作るろうとするとき、このようにして表されたゲームデザインがあり参考にできるのは役立つと思う。

最近買った「ASH」と「FFTA2」をやっていて感じたこと。あと、2chのスレやndsmk2のレビューを見ていて感じたこと。

ゲームデザインの原則:ゲームのテンポが良すぎて困ることはない。ユーザにとっては。

たとえば、ASHはこの原則に反している。戦闘時のモーションはスキップできないし、全体攻撃魔法は、ユニット一人ひとりに対してダメージとエフェクトが順に表示される。

また、FFTA2でも、エンゲージ時の移動速度などの点でテンポの改善はできると思う。

事実かどうかは分からないけど、ゲームデザイナもしくはもっと上のレベルでのゲーム製作の観点からテンポを良くしようとしない理由が考えられる。テンポが良くなると、全体のプレイ時間数が減ってしまうのがその理由の一つにあるのではないかと思う。

もう一つは、テンポを良くするための方法がなんらかのモーションをスキップすることである場合、せっかくつくったモーションをスキップできるなんてもったいない、という理由。

最後に、もしかするとゲームプログラミングに関する技術的な理由によりテンポが悪くなってしまう可能性もある。

もし、ユーザの立場で見るならば、この原則を守るのは難しいことではないし、悩む点でもないと思う。また、クリエイティブな思考が必要なわけでもないと思う。

ゲームデザインの原則:ゲームのテンポが良すぎて困ることはない。ユーザにとっては。

たとえば、ASHはこの原則に反している。戦闘時のモーションはスキップできないし、全体攻撃魔法は、ユニット一人ひとりに対してダメージとエフェクトが順に表示される。

また、FFTA2でも、エンゲージ時の移動速度などの点でテンポの改善はできると思う。

事実かどうかは分からないけど、ゲームデザイナもしくはもっと上のレベルでのゲーム製作の観点からテンポを良くしようとしない理由が考えられる。テンポが良くなると、全体のプレイ時間数が減ってしまうのがその理由の一つにあるのではないかと思う。

もう一つは、テンポを良くするための方法がなんらかのモーションをスキップすることである場合、せっかくつくったモーションをスキップできるなんてもったいない、という理由。

最後に、もしかするとゲームプログラミングに関する技術的な理由によりテンポが悪くなってしまう可能性もある。

もし、ユーザの立場で見るならば、この原則を守るのは難しいことではないし、悩む点でもないと思う。また、クリエイティブな思考が必要なわけでもないと思う。

ファミ通の最新号を読んでる。ロストオデッセイの記事があるんだけど、ASHにかなりがっかりした僕としては、面白いゲームだとは信じにくい。